相続で揉める家族の特徴

相続の手続きをする際に、誰がどれだけ遺産を相続するかについて相続人同士で揉めてしまうことは実際のところ珍しくありません。

最高裁判所の司法統計によると、令和4年に新たに家庭裁判所で受理された遺産分割事件は16,687件にのぼります。

この数字は、1日当たり約45件もの相続争いが新たに発生していることを意味しています。

出典:家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概要及び実情等

自分たちの家族は大丈夫だろうと考えているあなた、他人事ではありません。

中には、親しかった兄弟が絶縁にまでなってしまったケースも存在します。

ここでは、家族との関係を悪くさせないためにも、下記に相続の際に揉める家族の特徴を解説致します。

【家族関係】

① 相続人同士の仲が悪い、疎遠になっている家族がいる

② 相続人の人数が多い

③ 前妻の子供がいる

④ 被相続人に内縁の家族がいる

⑤ 子供がいない家族

⑥ 未成年の子供が相続人になっている

【不動産関係】

⑦ 遺産の大半が不動産になっている

⑧ 相続する不動産に居住している子供がいる

【不平等】

⑨ 介護の負担が偏っている

⑩ 一人の相続人が生前に多額の贈与を受けている

⑪ 相続人の一人が被相続人の財産を管理している

⑫ 平等ではない、遺言書が残されていた

⑬ 被相続人が事業をしている

上記の事項に当てはまる際はトラブルになる可能性が高いと考えて頂ければと思います。

良好な関係を築いていくためにも、事前に把握しておくことが望ましいと言えるでしょう。

遺産相続で起こりやすいトラブル事例

遺産相続でよく起こるトラブルは次のようなものです。

これらは多くの家庭で見られる共通の問題でもあります。

- 連絡を無視され話し合いが進められないもしくは音信不通になっている

- お互いが感情的になって話し合いが進められない

- 兄が全ての財産を相続してくると主張してくる

- 兄が葬式費用などにかかった費用を遺産から控除すると言ってくる

- 介護を理由に多くの遺産を渡すことを要求される

- 事前に多額の生前贈与を受けている

- 兄弟から相続を放棄することを求められる

- 誰がどの財産を保有するかで意見が食い違う

- 不動産の評価額や分割方法で意見が割れている

上記のようにさまざまなことが理由でトラブルになってしまうことがあります。

事前に知っておくことで予防策が取れたり、解決することに繋がりますので、目を通しておくと良いでしょう。

相続争いで絶縁となった家族の末路

相続争いで兄弟姉妹が絶縁状態になってしまうケースは決して珍しくありません。

親族の縁が切れることで生じる問題は想像以上に深刻です。

絶縁した兄弟姉妹は、親族間の冠婚葬祭に参加できなくなり、従来の家族のつながりを失ってしまいます。

特に、孫の世代にとっては、おじ・おばとの関係が失われ、家族の結束が弱くなってしまうでしょう。

また、将来的に介護や病気などで助けが必要になった際も、頼れる身内がいない状況に陥る可能性があります。

金銭的な損失以上に、人間関係の修復は時間が経つほど困難になるのが現実です。

遺産を独り占めした人の末路

正当に独り占めできる場合は、相続人が一人の時のみです。

仮に、遺言書に記載されていても、他の相続人が遺留分を請求できる権利があります。

遺産を独り占めされてしまいかねないケースとして、よく起こりえるトラブルが長男による預金の独り占めです。

親が認知症の場合などに特に多く、親の預金を管理していると無断で使ってしまうということが多いです。

独り占めをしてしまった人の末路について考えてみましょう。

裁判沙汰になった場合は訴訟費用の支払いも負担することになります。

また、人間関係の悪化や絶縁になってしまう。安易に使い込んでしまうと生活自体が困難になってしまうことも考えられます。

他の相続人からの請求を拒否すると、さらに訴訟にまで繋がることが多く、状況によっては犯罪行為に該当することもあるため、独り占めをしてはいけません。

独り占めが起こりやすいケース

- 被相続人と一緒に住んでいたり、近くに住んでいる

- 被相続人が認知症などの病にかかっており、判断能力が乏しい状態の時

- 介護やお世話をしていた場合

- 成年被後見人になっている

上記のような状況の時に独り占めが起こりやすいと言われています。

独り占めされないための対策としては、亡くなったと知った時点で早めに口座を凍結してもらったり、不動産の権利書や実印を確保するなどの対策をすることが望ましいでしょう。

相続問題で嫌がらせをしてくる兄弟の相談事例

兄弟姉妹からの嫌がらせ①

兄から家を出ていけと嫌味を言われ、家を出ていくことにしました。

それから連絡を取らなくなり仲の悪い状況です。

そんな時、親が亡くなってしまい、遺産を相続をすることになったのですが、お前には遺産はやらないと言ってきました。

また、そのことで話し合いをしようとしたのですが、まともな話し合いにもならず、罵声を浴びせてきたり、その後も脅迫するような内容のメールを送ってこられ、頭を抱えています。

どうすればよいでしょうか?

兄弟姉妹からの嫌がらせ②

私には二人の兄がいます。

親が亡くなったときに遺言書で介護をしていたことから、多く遺産を受け取ることになりました。

しかし、そのことで兄たちは納得がいっておらず、相続問題が片付いてから、嫌がらせ目的で頻繁に電話をかけてくるようになりました。

それだけでも腹が立つのですが、経営しているお店にも電話をかけてくるほとです。

嫌がらせを止めさせたいのです。

兄弟姉妹からの嫌がらせ③

絶縁している姉がいます。

遺産相続で揉めてしまい絶縁することになってしまったのですが、そこから嫌がらせをしてくるようになりました。

近所に根も葉もない噂話を言われたり、無言電話が頻繁にかかってくるようになったり、ネット上でも売春婦などと誹謗中傷してきたりとやりたい放題されています。

嫌がらせの内容は身内しか知らない情報なので、姉の仕業で間違いありません。

さすがに許せないです。

遺産相続トラブル兄弟事例の分析

相続問題の背景には様々な要因が複雑に絡み合っています。

全国の家庭裁判所で扱われる事例を見ると、兄弟姉妹間のトラブルには一定のパターンがあることが分かるでしょう。

特に介護負担の偏りや生前贈与への不満、遺言書の内容に対する異議、財産の評価や分割方法での意見の相違などが主な争点です。

これらの問題は単独で発生することもあれば、複数が絡み合ってより複雑な争いに発展することもあります。

感情的な対立が深くなると、合理的な解決が困難になるかもしれません。

24時間365日無料相談

遺産相続で頭がおかしいと思われる行動パターンとは?

相続争いが激化すると、普段は冷静な人でも感情的になり、周囲から頭がおかしいと思われるような行動を取ってしまうことがあります。

典型的な例として、深夜の無言電話やしつこいメール送信、SNSでの誹謗中傷、勤務先への嫌がらせ電話などが挙げられます。

これらの行為は法的にも問題となる可能性が高く、最終的に行為者自身が不利な立場に追い込まれることが多いのです。

また、親族や近所への根拠のない噂の拡散、弁護士事務所や役所への虚偽の告発なども見られます。

このような行動は、一時的な感情の発散にはなるかもしれませんが、長期的には自分の立場を悪化させる結果となります。

遺産相続で負けるが勝ちという考え方

「遺産相続で負けるが勝ち」という言葉は、法的に完全に正しいとは言えなくても、長期的な視点で考えた時に真理を含んでいます。

相続争いで得られる金銭的利益と、失う人間関係や精神的負担を天秤にかけた時、必ずしも「勝つ」ことが最善の結果をもたらすとは限りません。

特に兄弟姉妹との関係は、一度壊れてしまうと修復が非常に困難です。

実際に、相続で「勝った」人の中には、その後の孤独感や後悔に苦しむケースも少なくありません。

家族の結束を重視し、多少の譲歩をしてでも関係を維持することの価値は、お金では測れないものがあります。

バランスの取れた解決策とは

ただし、負けるが勝ちといっても、理不尽な要求に全て応じる必要はありません。

以下のような姿勢が大切です。

- 法的に正当な権利は主張する

- 感情的な対立は避け、事実に基づいた話し合いを心がける

- 将来の家族関係を考慮した上で妥協点を見つける

- 専門家のアドバイスを参考にしながら判断する

遺産相続で嫌がらせをしてくる兄弟姉妹への対策

ここでは嫌がらせをしてくる相続人に対しての対策方法をご紹介致します。

嫌がらせの状況によっては、法的措置も取れる場合があります。

また、電話を頻繁にかけてきたり、自宅へ嫌がらせをしてくるようなあまりにも酷い場合は強迫にあたる可能性が高く、責任を追及することが可能です。

そのためには、嫌がらせの状況を把握し証拠を残しておくことが求められます。

嫌がらせを受けた場合は、電話を録音したり、会話の内容を記録、写真を撮るなどの情報収集を行い、証拠を集めておくとよいでしょう。

遺産相続における脅迫罪の適用について

相続問題に関連した嫌がらせが脅迫罪に該当するケースも存在します。

具体的には、以下のような行為が脅迫として認定される可能性があります。

- 「相続を放棄しないと痛い目に遭う」などの身体への危害の予告

- 「会社にばらす」「近所に恥をかかせる」などの社会的評価を害する旨の告知

- 「家を燃やす」「車を傷つける」などの財産への危害の予告

これらの脅迫が証拠として残っている場合は、警察への相談や刑事告発も検討できます。

ただし、脅迫罪の成立には具体的で現実的な害悪の告知が必要であり、単なる悪口や非難では脅迫罪は成立しません。

証拠収集の重要性

嫌がらせの証拠収集においては、以下の点に注意が必要です。

- 録音や録画は相手に気づかれないよう注意深く行う

- メールやSNSでの嫌がらせはスクリーンショットで保存

- 日時、場所、状況を詳細に記録したメモを作成

- 第三者の証言があれば協力を依頼

これらの証拠は、後の法的手続きにおいて重要な役割を果たします。

こちらもチェック

24時間365日無料相談

まとめ

遺産相続で兄弟姉妹から嫌がらせを受けることは、残念ながら珍しいことではありません。

相続争いは単なるお金の問題ではなく、長年の感情や家族間の複雑な関係が絡み合った難しい問題です。

そのため、トラブルが発生した際は冷静に対処することが何より重要になります。

嫌がらせを受けた場合は、感情的にならずに証拠を収集し、適切な専門家に相談することが解決への近道です。

また、負けるが勝ちという考え方も時には有効で、長期的な家族関係を考慮した判断が求められることもあります。

相続問題は法的知識だけでなく、人間関係の修復や維持といった側面も重要です。

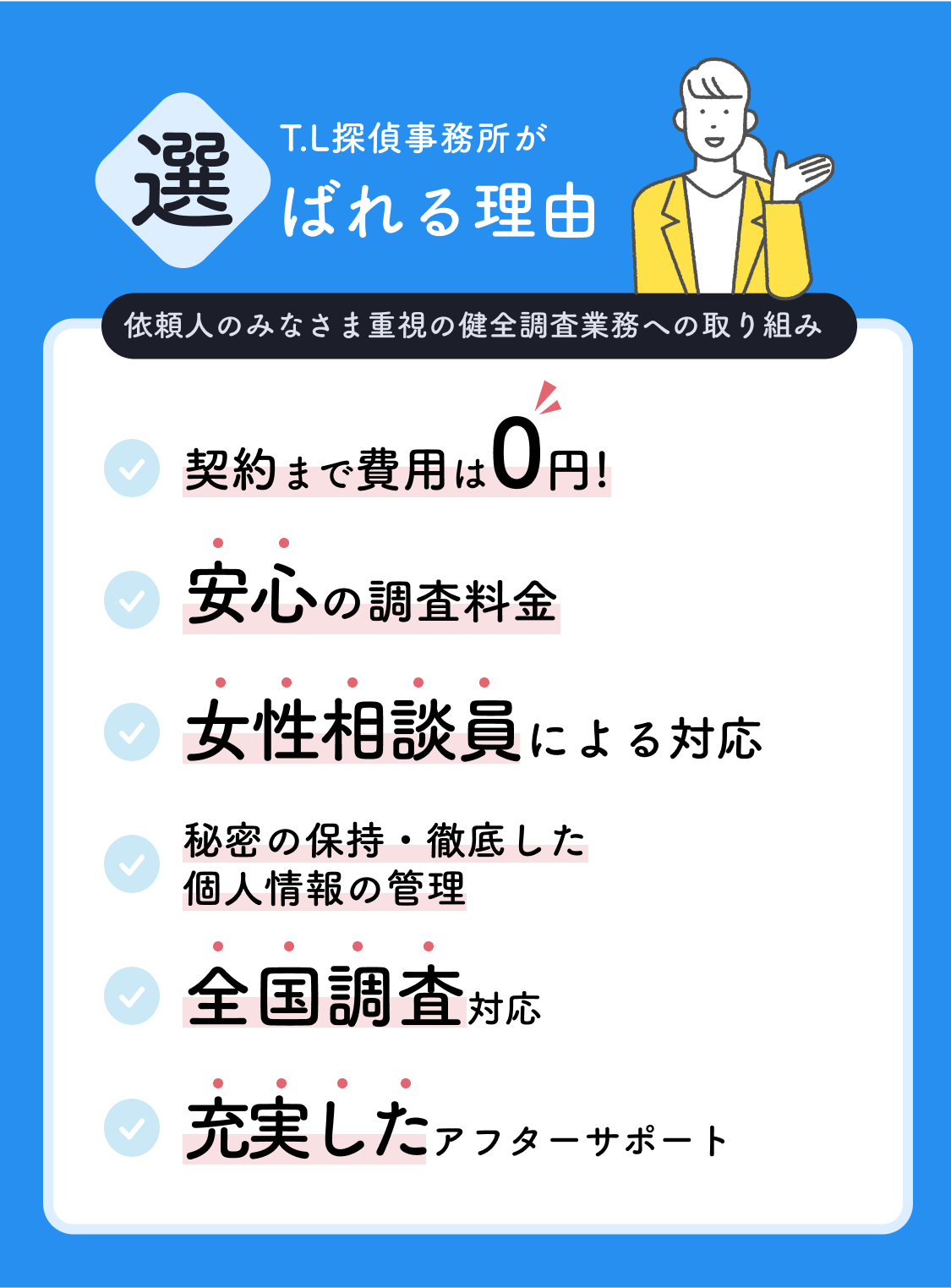

一人で抱え込まずに、弁護士や探偵事務所などの専門家のサポートを活用しながら、最適な解決策を見つけていくことが大切です。

T.L探偵事務所では、相続問題に関連する嫌がらせの証拠収集から、問題解決までの包括的なサポートを提供しています。

お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

.jpg)

.png)